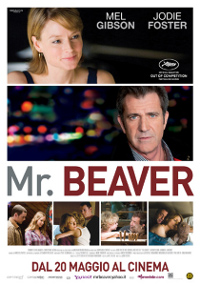

Quanta parte di noi possiamo perdere rimanendo noi? Senza una mano, senza un occhio, senza tutto quello che ci fa sentire di essere quello che siamo. Con che cosa coincidiamo veramente? Che cosa di noi è essenzialmente noi? Mr. Beaver, l’ultimo film girato e recitato da Jodie Foster, ci pone questa domanda con la forza disarmata della verità. Walter Black, un uomo depresso e incapace di venire a capo di se stesso, conduce una fallimentare esperienza professionale alla guida della grande azienda di giocattoli ereditata dal padre. Vanno a rotoli sia l’azienda che la famiglia e il film parte dall’epilogo del matrimonio.

E’ attraverso il pupazzo di un castoro trovato nel bidone della spazzatura che Walter Black ricomincia a parlare con se stesso e quindi con gli altri. Vedere una parte di noi fuori di noi e poterci parlare ci permette di non identificarci con essa. Ma il gioco non può andare molto avanti. Non si può accettare in una vita familiare e coniugale una persona con un pupazzo sempre infilato sul braccio che risponde al posto e per conto suo.

Così, dopo le mille peripezie della storia – su e giù aziendali e familiari con complicazioni per il figlio maggiore che attraversa un amore difficile – la vita torna con la sua domanda primitiva: tu chi sei veramente?

Inutile perdersi nei rigiri della trama.

Il film di Jodie Foster non è del tutto riuscito. Non è un film indimenticabile ma contiene alcune cose indimenticabili. La prima è l’inquietudine che lo attraversa anche linguisticamente. Con una regia sempre composta – e un filo banale – Jodie Foster ci accompagna per un lungo tratto in una storia fondamentalmente per ragazzini. Famiglia che si ricompone con il pupazzo che parla in vece del padre. Poi però il film si frattura. Questa è la sua imperfezione maggiore e il suo maggior fascino. Walter capisce che non riesce più a controllare il pupazzo che prima lo aveva tanto aiutato. Ora il castoro si è preso tutta la sua persona ed è un vulcano di bizze e aggressività. La vita di Walter è perduta perché non è più libera. E’ così che arriva la svolta decisiva. Walter si sega il braccio – ormai usurpato dal pupazzo – con la sega elettrica del box. Le immagini non sono truculente, tutt’altro. Ma il film prende una traiettoria emotiva livida e affascinante.

Ci sono parti di noi che non riusciamo a correggere. Parti di noi che ci tengono schiavi. Parti che tengono in scacco la nostra libertà. Questo film parla della difficoltà e del coraggio di amputare quel che non riusciamo a cambiare. Molti elementi nel film fanno riferimento alla spazzatura e ai rifiuti. Il pupazzo come detto appare in un cassonetto e Walter ci si riconosce, lo prende perché sente che quello lì, quello trovato tra i rifiuti nel cassonetto di notte, è lui. E’ uno specchio. Il fatto che lui lo prenda ci mostra la direzione della sua volontà. Vuole uscirne, vuole tirarsi fuori come tira fuori dal cassonetto il pupazzo. Ma c’è come detto una parte davvero nera – Walter Black nel suo stesso nome – nel film. Quella del lutto cui Walter va incontro. Cambiare e uscire diversi da una situazione significa morire alla nostra identità precedente. Walter va davvero incontro ad una sorta di morte.

Poi c’è un’altra linea narrativa. Quella che racconta il rapporto tra padre e figlio. Walter e Porter. Nomi assonanti per suggerire la somiglianza. Porter affigge post it al muro della sua camera. Su ognuno annota una somiglianza che scopre di avere con suo padre. Nessuna di queste naturalmente è positiva. Il cammino del ragazzo verso la libertà è quindi ancora più difficile di quello del padre, entra in gioco la paura di essere segnato dentro, di essere sbagliato, di non poter essere se stesso in quanto già tarato dalla discendenza paterna. Tutto questo porta il ragazzo ad avere come orizzonte più l’indipendenza dalla figura paterna che la libertà vera e propria.

Nel finale si abbracceranno. Ho già letto in rete commenti negativi al riguardo: Jodie Foster buonista, melensa. Non sono d’accordo. Il percorso di Walter è duro e doloroso. E – forse con troppa semplicità simbolica – ci racconta di un personaggio che sceglie di separarsi da una parte di sé pur di non separarsi dagli altri. Ecco, qui forse c’è un primo orizzonte di libertà vera. Buttare via, sapersi staccare, saper dire addio a qualcosa che è sempre stata parte di noi. Accettarsi con il fallimento di non essere riusciti a guarire ogni ferita e ogni dipendenza. Era il rapporto con se stesso che mancava a Walter. Ora che l’ha raggiunto, ottiene di conseguenza anche quello con suo figlio.

E’ vero, il film sottolinea i nessi simbolici con troppa evidenza. Ma è un film per ragazzi – non piccoli – che tocca anche gli adulti che li accompagnano. Una certa facilità è opportuna in questi casi. Casomai mi pongo qualche domanda sull’inquietudine che questo lavoro lascia. Perché onestamente ho trovato il film mal posizionato con la pubblicità. Rischia di convocare in sala un pubblico non del tutto centrato e di lasciarlo turbato e perplesso. E’ un piccolo esperimento di confine, con Mel Gibson raramente così vero e Jodie Foster che fa giusto quel che deve, occupata a stare dietro la macchina da presa. Il filmone non le è riuscito ma ci manda via con un pensiero d’affetto verso quella parte di noi che sta nel cassonetto interiore della vergogna e del rifiuto. Un film solidale anche con i nostri lati sbagliati, anche con quelli con i quali non riusciamo ad essere solidali noi stessi.

Lascia un commento